– Par Sara Ghalia –

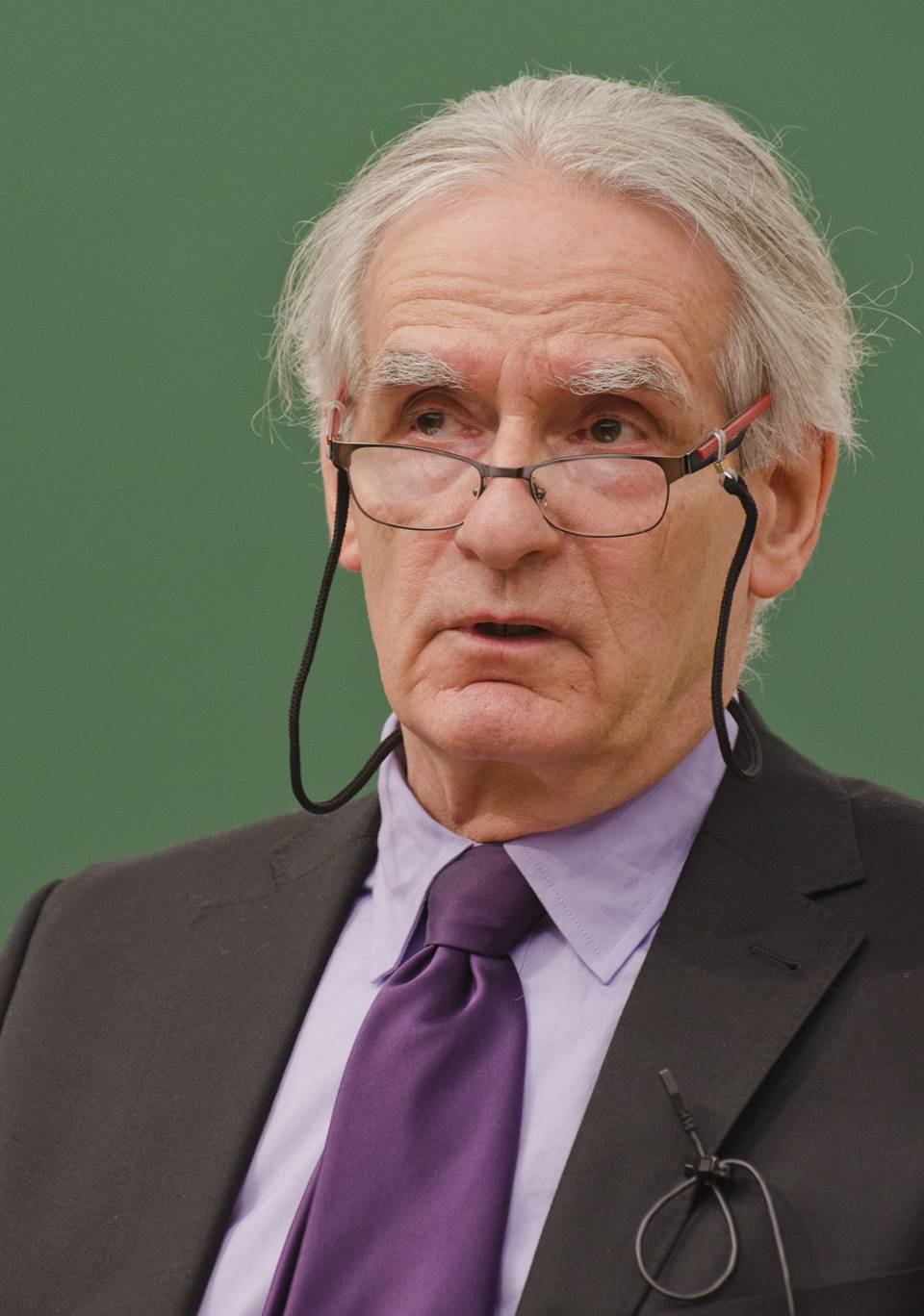

Gérard Bouchard, sociologue et professeur au Département des sciences humaines de l’Université du Québec à Chicoutimi, a tenu mercredi dernier une conférence sur l’interculturalisme québécois, les mythes nationaux et l’avenir de la diversité culturelle au Québec.

Dans le même esprit que son livre Interculturalisme. Un point de vue québécois, et National Myths : Constructed Pasts, Contested Presents, ouvrage qu’il a dirigé en 2008-2009, Gérard Bouchard a présenté les idées principales de ses théories sur l’interculturalisme québécois et a critiqué les nouvelles politiques québécoises envers les minorités (notamment la Charte des valeurs québécoises). Il a amorcé la conférence en assurant qu’il considérait ces questions comme étant « au cœur de l’actualité et [qu’elles] vont le demeurer pour un bon bout de temps ».

Le rapport « majorité / minorité » dans la société québécoise

D’après M. Bouchard, l’interculturalisme tel qu’on le connait aujourd’hui est né au Québec dans les années 1960-1970 et représentait une « une voie mitoyenne entre ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui la fragmentation et l’assimilation ». Il se compose de plusieurs éléments. Tout d’abord, le respect des droits, de la démocratie et du pluralisme, pour lutter contre les inégalités. Ensuite, la promotion du français comme langue principale de la vie civique, l’accent sur l’intégration et la promotion des interactions pour ce faire, ainsi que le développement d’une culture commune qui serait un point de rencontre entre la culture majoritaire et les cultures minoritaires. L’interculturalisme est donc « une tentative d’application du modèle pluraliste », a expliqué M. Bouchard. Ceci dit, d’autres modèles existent dans la société québécoise, certains insistant plutôt sur l’assimilation sur le long terme des immigrants et des minorités, les forçant à renoncer à leurs traditions d’origine.

Cependant, M. Bouchard a fait remarquer qu’au Québec, le mythe d’être une minorité était central. De cette idée vient une insécurité qui a longtemps poussé les Québécois vers une lutte constante et qui s’est de plus en plus cristallisée au point de vue linguistique. Le sociologue considère que c’est en s’inventant une majorité que la Révolution tranquille a pu avoir lieu. D’une minorité canadienne, les Québécois sont devenus une « majorité québécoise », et de là est née une confiance collective. Ceci dit, les deux mythes sur le rapport « majorité / minorité » se décrochent de plus en plus.

La Charte des valeurs québécoises

M. Bouchard a indiqué que la Charte a été présentée comme une réponse aux problèmes des accommodements raisonnables. Mais à ça, il a rétorqué : « Il n’y a pas de problèmes avec les accommodements » et que plusieurs organismes et entreprises avaient affirmé qu’il n’y avait pas eu de plaintes. En interdisant le port des signes ostentatoires pour les travailleurs de l’État, la Charte supprimerait ce qu’il considère comme un « droit fondamental ». « Ne demandez pas à un sikh d’enlever son turban », ajoute-t-il, en expliquant que pour plusieurs religions, comme le Sikhisme et l’Islam, les signes religieux et la foi sont indissociables, mais que cette idée-là n’était pas encore commune au Québec avec une majorité catholique.

Ceci dit, d’après M. Bouchard, il est presqu’impossible pour un état de s’astreindre totalement de promouvoir certaines traditions ou cultures. Il a donné comme exemple la Loi 101 (Charte de la langue française), qui a été adoptée en 1977 et qui définie le français comme étant la langue officielle du Québec. « Elle a été acceptée parce qu’elle avait une certaine légitimité qui tenait, d’abord, à la survie de la francophonie québécoise, […] ensuite par le fait que le français devenait la langue de tout le monde, ça servait tout le monde, notamment les immigrants qui pouvaient lutter d’égal à égal pour s’insérer dans la société », a affirmé M. Bouchard. Mais d’après lui, ce « motif supérieur » que la Loi 101 avait n’est pas présent dans la Charte des valeurs québécoises. Il a déploré les conséquences catastrophiques de la dite Charte sur le rapport avec les immigrants, ainsi que la « fracture sociale au Québec » qu’il a observée.