– Par Paola Boué et Tena Bieber –

La Canadian Nordic Society s’est réunie le mercredi 19 février au soir, au Mess des officiers de l’Armée, dans le but d’honorer le célèbre écrivain et philosophe danois Søren Kierkegaard, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. Une conférence a ainsi été délivrée par le professeur Graeme Hunter, du Département de philosophie de l’Université d’Ottawa.

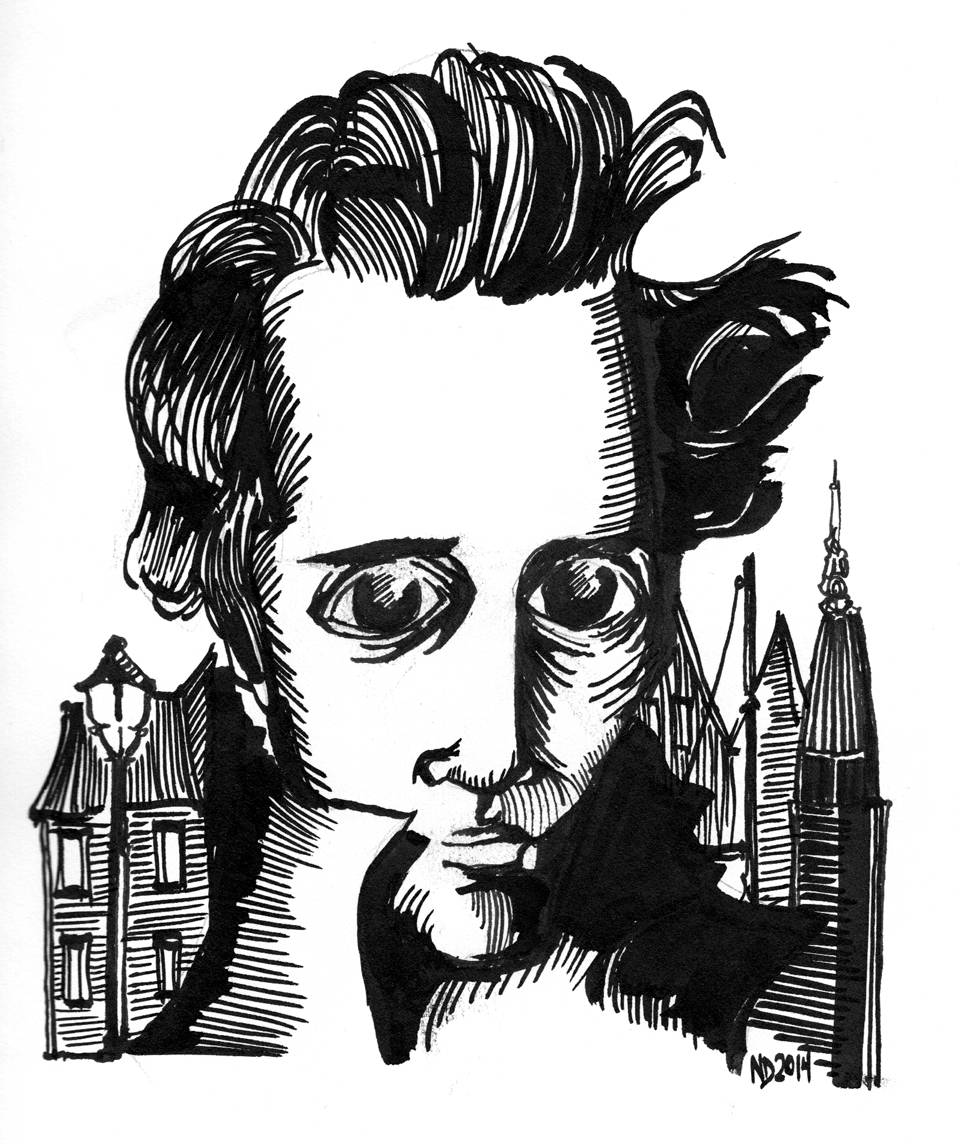

Søren Kierkegaard né en 1813 à Copenhague et décédé 42 ans plus tard, en 1855. Afin d’expliquer la raison pour laquelle Kierkegaard est toujours étudié au XIXe siècle, le professeur Hunter justifie la traversée des siècles des écrits du philosophe par leur qualité littéraire et aussi certainement parce qu’ils rencontrent encore aujourd’hui le public, notamment dans le domaine religieux.

L’intellectuel danois a mené une réflexion dans de nombreux domaines tels que la théologie, la poésie, la littérature, la psychologie, la philosophie et autres. Sa philosophie constitue ce qui est considéré comme les premiers prémices de l’existentialisme, qui connaitra un énorme regain en Europe au milieu du XXe siècle et dont on retient notamment les noms de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ou Albert Camus.

Dès les premières minutes de sa prise de parole, le professeur de l’Université a précisé que sa présentation serait centrée sur l’amour dans la vie du philosophe, qui a grandement influencé ses écrits. C’est ainsi que le professeur Hunter a conté le récit des fiançailles mouvementées de Kierkegaard. Ce dernier, amoureux fou pendant deux années d’une jeune adolescente danoise de dix ans sa cadette, Régine Olsen, est finalement parvenue à la demander en mariage, ce qu’elle a accepté en 1840, plus poussée par un acte de pitié semble-t-il, selon le professeur. Mais dès les fiançailles officialisées, Kierkegaard a été pris de panique, et de terribles doutes quant à ses capacités à être un bon époux se sont emparés de lui. C’est pourquoi il s’est enfoui dans son travail, qui lui laissait une sorte d’échappatoire, pour finalement briser son engagement un an plus tard, en 1841. Kierkegaard est resté torturé par son acte, faisant dans ses écrits un appel au pardon auprès de la jeune femme.

Son échec amoureux l’aurait inconsciemment poussé vers les idées philosophiques pour lesquelles il est connu de nos jours. Après l’annulation de ses fiançailles, Kierkegaard est devenu plus mélancolique et déprimé, imprégnant une grande partie de ses écrits. Le professeur Hunter a expliqué que bien que triste et tragique, la vie de Kierkegaard n’a tout de même pas connu de désespoir. Cela serait expliqué par le fait qu’il a été élevé comme un chrétien, un luthérien pour être plus précis, et de ses écrits ressort cette part de sa vie.

Le professeur Hunter, ayant centré la conférence sur les points principaux des idées de Kierkegaard, a expliqué très simplement la vision que le philoophe a de la vie. D’après lui, la vie est divisée en trois stades existentiels : amusement et distraction, morale et devoir, et religion et foi. La vie esthétique, liée à l’amusement, dépendant des émotions et des sentiments humains. L’Homme vit le moment présent, dans l’immédiat. La vie éthique est basée sur la moralité et le devoir. Kierkegaard représente donc la vie éthique par un homme marié. « Par ma femme, je suis un homme », a expliqué M. Hunter, en ajoutant que l’authenticité de l’homme est alors indirectement donnée par son épouse. Dans son livre Ou bien… ou bien, Kierkegaard donne à la vie éthique le visage du personnage « Juge William ».

Finalement, la vie religieuse est basée sur la foi. Kierkegaard donne l’exemple d’Abraham dans la Bible, lorsque Dieu lui demande de sacrifier « le cadeau de la vie », son fils, Isaac. Abraham était prêt à le faire, chose que l’Homme esthétique ou éthique aurait sans doute refusée. Quand une personne n’a pas de réflexion morale avant de faire un acte considéré éthiquement discutable, comme sacrifier son enfant, cette personne est vue comme vertueuse par Kierkegaard. La foi pourrait alors justifier des actes – et c’est là d’où vient l’importance des idées de Kierkegaard dans la société actuelle.

Cependant, vers la fin de sa vie, Kierkegaard s’est montré très critique de la religion chrétienne luthérienne. Le professeur Hunter a expliqué que ses écrits, habituellement d’un humour assez vif, comme s’il était « au sommet du monde », ont un ton presque hystérique. Comme penseur religieux et philosophe, Kierkegaard aura toujours un public.