L’intelligence artificielle au service de l’art

Crédit visuel : Élodie Ah-Wong— Directrice artistique

Article rédigé par Sandra Uhlrich — Journaliste

Depuis 2022, l’intelligence artificielle (IA) — en particulier l’IA générative — a connu un réel essor. Son développement semble exponentiel, voire sans limites. Et son utilisation dans le domaine des arts suscite de vifs débats : notons les récentes polémiques autour de l’utilisation de l’IA pour créer des contenus visuels et publicitaires — notamment lors du Festival d’été de Québec, en juillet 2025.

Replacer l’IA dans le contexte plus large des technologies

Certes, l’IA présente un potentiel immense de transformation de notre société telle que nous la connaissons actuellement. Ryan Stec, professeur à l’Université d’Ottawa (U d’O) et codirecteur d’ArtEngine, rappelle toutefois qu’il s’agit d’une technologie parmi tant d’autres. Il établit notamment le parallèle avec l’imprimerie, inventée au XVe siècle, qui avait elle aussi bouleversé de manière profonde l’organisation de notre réalité : « Quand tu regardes la transformation de la société et, par extension, du monde au niveau social, économique et politique, c’est une sorte de réorganisation du monde qui est difficile à imaginer.»

Chantal Rodier, professeure à l’U d’O et chercheuse au sein du CRAiEDL, dresse une autre comparaison à l’IA : celle de la photographie ou même de l’Internet, en tout cas, de « tous ces points d’inflexion technologiques qui ont forcé le monde des arts à se redéfinir ».

Lorsque l’on parle d’IA, des enjeux éthiques tendent à refaire surface, surtout dans le monde de l’art : droit d’auteur, valeur artistique, etc. Stec souligne cependant que ces défis ne sont pas nouveaux en soi, mais plutôt amplifiés : « La question des ressources et de l’éthique était là pour le téléphone, elle revient pour l’utilisation de YouTube et du streaming. C’est sûr que l’IA l’amplifie, mais en même temps, c’est un moment de toutes les possibilités ; c’est quelque chose d’assez profondément radical.»

IA : les limites de cette nouvelle esthétique

L’IA change nos codes visuels et ouvre la voie à une toute nouvelle conception du beau dans l’art. C’est si récent, que nous ne disposons pas encore du vocabulaire nécessaire et de tous les codes descriptifs pour appréhender cette nouvelle dimension de l’art, explique Stec.

Il ajoute : « Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être découvertes et la seule façon de les découvrir, c’est d’engager directement avec la technologie, avec les systèmes. » Pour lui, ce n’est qu’en interagissant avec l’IA que l’on peut réellement en comprendre ses limites et en combattre les effets pervers.

Dans le cadre de ses cours, il encourage ses étudiant.e.s (parfois un peu réticent.e.s) à créer à travers l’IA, qui, d’ailleurs, n’est pas aussi infaillible que l’on croit, affirme Stec. Il cite par exemple un projet d’animation qui souhaitait mettre en scène deux pirates hommes s’embrassant. L’IA n’a jamais réussi à générer ce baiser amoureux entre les deux hommes. Cet exemple relance les débats sur la représentativité dans l’entraînement des IA.

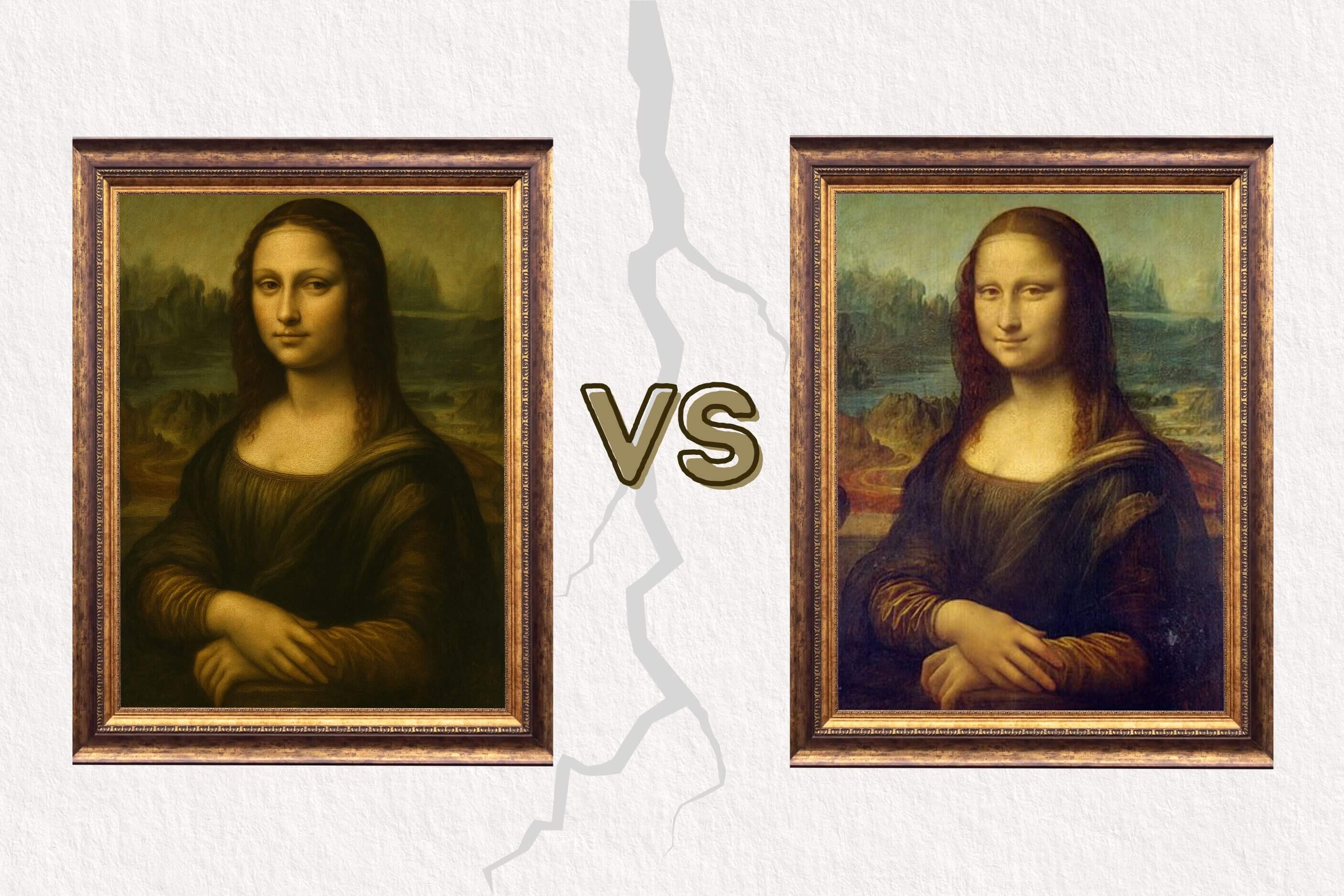

Rodier, quant à elle, met cependant en garde concernant les hypertrucages : « Ce n’est qu’une question de temps avant qu’on ne puisse plus distinguer les différences entre le vrai et le moins vrai. »

Malgré tout, les deux s’accordent pour dire que l’IA rend de nombreuses compétences plus accessibles et démocratise l’accès à celles-ci. En somme, un artiste peut coder et un codeur peut dessiner, désormais.

L’humain derrière la machine

L’IA ne fournit qu’un sommaire statistique, rappelle Rodier. Elle n’est bonne — aujourd’hui — qu’à « ramasser beaucoup d’informations et les organiser pour la collecte de données, mais par rapport à la créativité, c’est une autre histoire. » En d’autres termes, elle se contente de créer à partir de données avérées. « Si l’humain cesse d’y injecter de nouvelles idées, cela finira par être une roue qui tourne avec les mêmes informations. » avance Rodier.

Elle estime néanmoins que cette friction créée par la venue de l’IA dans notre société actuelle est un terreau fertile pour la créativité : sans friction, pas d’innovation.

"La richesse de l’humain, la richesse d’un.e artiste, c’est sa capacité à penser de façon divergente, à explorer plusieurs idées et à faire preuve d’esprit critique lorsqu’il s’agit de distinguer laquelle il faut choisir parmi ces idées, selon certains critères. "

-Chantal Rodier -

En effet, pour elle, les artistes ont toujours été des éclaireur.euse.s sociaux.ales. Stec, pour sa part, conclut : « Ce que les artistes ont de spécial, c’est leur capacité à travailler dans ces espaces ambigus, à découvrir de nouvelles choses. » Au fond, l’art a pour pierre d’assise ce changement constant et cet entremêlement avec les technologies. Il fait de l’exploration de ces changements et de leurs répercussions sociales, artistiques, scientifiques et politiques son véritable cheval de bataille.