Mémoire et réconciliation : bâtir des ponts pour l’avenir

Crédit visuel : Jurgen Hoth – photojournaliste

Article rédigé par Bianca Raymond – Cheffe du pupitre Arts et culture

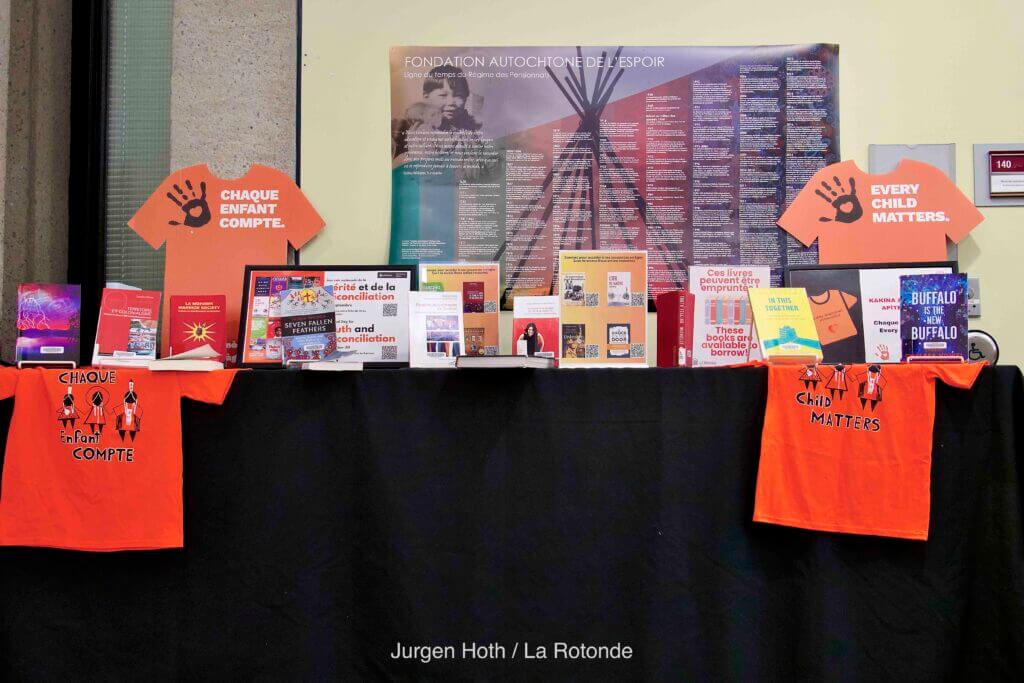

Une cérémonie pour souligner la Journée du chandail orange et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. L’événement organisé à la Place de l’Université visait à honorer les peuples autochtones tout en reconnaissant le lourd héritage multigénérationnel laissé par leurs pensionnats, et en rappelant l’importance du devoir de mémoire.

À chacun.e sa signification

Le maître de cérémonie, Robert Falcon Ouellette, originaire de Winnipeg en Alberta et membre de la nation crie Red Pheasant, a animé cette cinquième édition de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Selon lui, le 30 septembre est une journée pour se souvenir de « tous les enfants qui n’ont pas pu retrouver leur famille. »

En tant qu’invité spécial, Barry Sarazin, un Anishinaabe de Golden Lake, a interprété plusieurs chants traditionnels au tambour. Il explique que chaque tambour raconte sa propre histoire. Son dernier chant, celui de l’Oiseau-Tonnerre, évoquait le lien sacré entre les êtres humains et la nature. Pour lui, cette journée commémorative doit aussi être l’occasion d’apprendre à se respecter mutuellement.

Pour ce qui est des étudiant.e.s, certain.e.s vivent cette journée comme une expérience personnelle, liée à leur histoire familiale, tandis que d’autres y voient une démarche collective visant à renforcer les liens entre les peuples autochtones et non autochtones. Bianca Miron, étudiante autochtone en sciences biomédicales, a raconté que sa grand-mère avait été dans une résidence et qu’elle écrit dans son journal intime chaque jour pour se défouler et se rappeler que «nous vivons ça chaque jour .»

Témoignages et engagement personnels

Pour Tareyn Johnson, directrice des affaires autochtones à l’Université d’Ottawa (U d’O), cette journée a une signification profondément intime et personnelle : sa grand-mère a elle-même séjourné dans un pensionnat autochtone. Johnson souligne que malgré des centaines d’années d’impact colonial, il n’y a en réalité qu’un très petit nombre de reconnaissances fédérales.

Elle se remémore qu’à la veille de la première édition de cette journée commémorative, l’employé derrière le comptoir du bureau de poste ignorait encore l’histoire derrière ce nouveau jour férié. Cet événement, bien qu’arrivé il y a quatre ans, résonne toujours dans son esprit et illustre, selon elle, la faible visibilité de cette journée pourtant essentielle à la reconnaissance et à la réconciliation.

Johnson distingue par ailleurs la Journée du chandail orange et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation :

La première rend hommage spécifiquement aux survivant.e.s des pensionnats et à leurs descendant.e.s, tandis que la seconde englobe l’ensemble des enjeux liés à la mémoire, à la vérité et à la réconciliation.

-Tareyn Johnson-

Dans une entrevue accordée à CTV, Phyllis Webstad, fondatrice de la Journée du chandail orange, a raconté qu’à son entrée à l’école, on lui avait retiré le chandail orange qu’elle avait choisi avec soin. Elle ne l’a plus jamais porté. De cette expérience est né le slogan « Chaque enfant compte », rappelant que chaque histoire mérite d’être entendue.

Le chandail orange symbolise la perte de culture, de liberté et d’estime de soi que plusieurs enfants autochtones ont vécue.

Cette journée commémorative dirigée par les communautés autochtones vise à sensibiliser aux séquelles intergénérationnelles

des pensionnats sur les enfants, les familles et les communautés.

Une volonté de changement à l’U d’O

D’après Jacques Beauvais, provost et vice-recteur aux affaires académiques, même si l’U d’O souligne la Journée de la vérité et de la réconciliation depuis cinq ans, et s’engage à le faire pour les cinq prochaines années grâce au renouvellement du Plan d’actions autochtones, beaucoup de chemin reste à parcourir, à en croire certains organisateur.ice.s de l’évènement.

Lorsque Johnson a enseigné le cours Introduction to Indigenous Studies, elle a remarqué un engouement croissant chez les étudiant.e.s de différents programmes, intéressé.e.s par cette culture : « Je n’ai jamais vu de jeunes plus curieux.ses, des jeunes qui s’investissent dans l’apprentissage des peuples autochtones et qui veillent à ce que ces savoirs soient inclus dans leur programme. » Ces étudiant.e.s désirent intégrer et respecter la perspective autochtone dans leur domaine d’expertise.

Selon Johnson, davantage de postes au sein de l’U d’ O devraient être comblés par des membres autochtones, que ce soit à des postes de direction ou de professeur.e.s. Elle insiste aussi sur l’importance de créer des espaces inspirants où les étudiant.e.s peuvent en apprendre davantage sur la culture et la communauté autochtone. Un moyen de cultiver cette culture serait par l’entremise de l’art, comme c’est le cas avec les œuvres exposées à la rotonde du pavillon Tabaret. Comme elle aime le dire, en effet, « il n’y a aucune limite à l’engagement des universités envers le contenu autochtone. »

Actions concrètes

Malgré les efforts constants, chaque personne doit faire sa part, par exemple en lisant un livre, en écoutant un balado d’une voix autochtone ou en visitant une exposition d’art autochtone. Johnson conclut que « la prochaine étape est de susciter la curiosité des Canadien.ne.s envers les peuples autochtones et de vouloir en apprendre davantage à leur sujet, car mieux connaître l’autre, c’est reconnaître son humanité. »