Crédit visuel : Élodie Ah-Wong – directrice artistique

Éditorial collaboratif rédigé par le comité de rédaction de La Rotonde

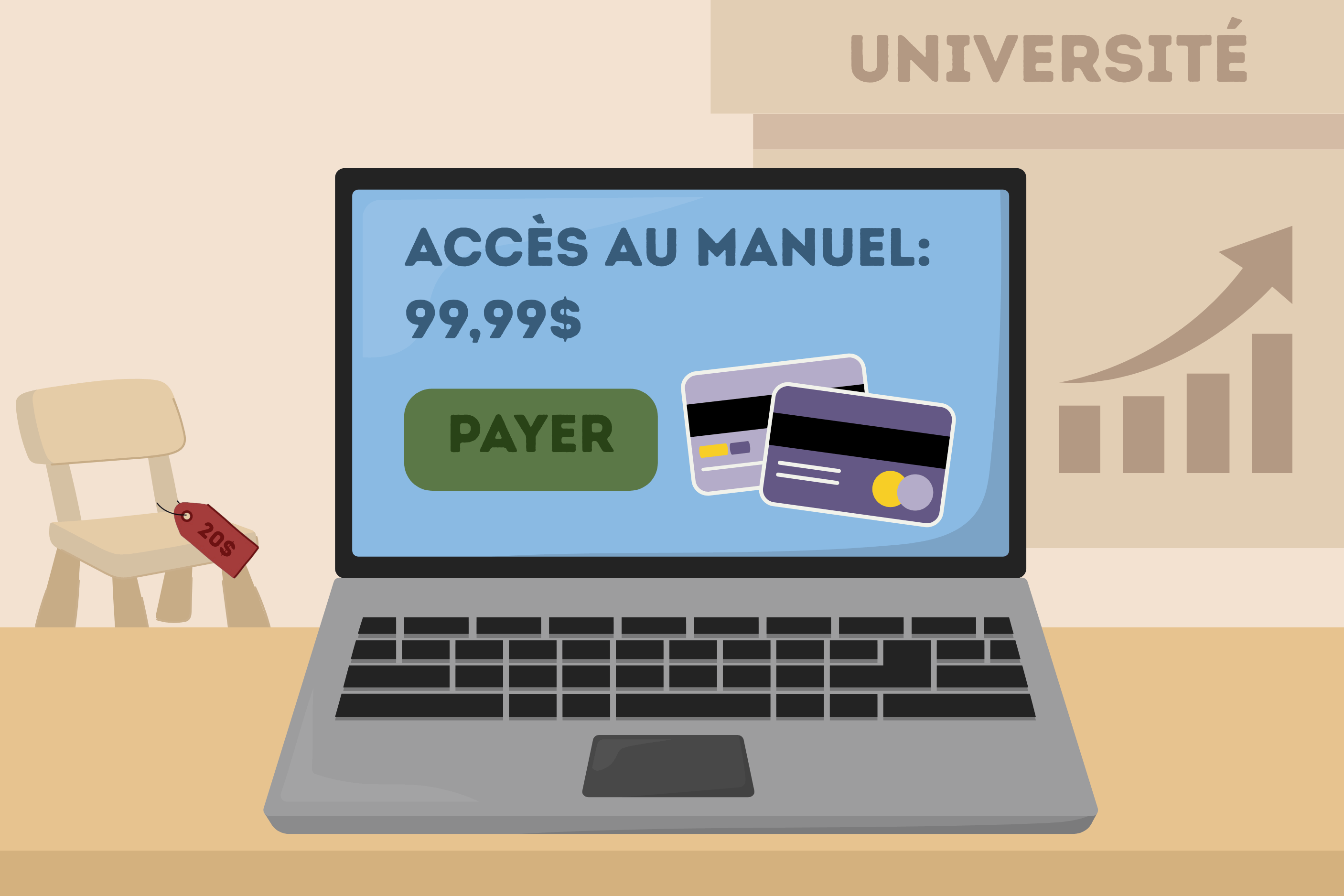

À l’Université d’Ottawa (U d’O), la population étudiante fait déjà face au lourd fardeau des frais universitaires. Dans certaines disciplines, cependant, une autre forme de coûts supplémentaires commence à se faufiler dans les rangs : certains modules exigent désormais que les étudiant.e.s s’abonnent à des plateformes numériques externes comme condition d’accès au matériel du cours. Ces abonnements, souvent coûteux, posent un problème d’équité, de responsabilité pédagogique ainsi que de marchandisation de l’enseignement.

Un coût supplémentaire (et incontournable ?) :

Dans certains cours, on recommande fortement l’achat d’un abonnement à des plateformes numériques comme Top Hat. Un tel service coûte environ 100 dollars pour une seule session de 4 mois. En retour, les abonné.e.s y trouvent le manuel du cours, des contenus interactifs, des quiz, et parfois même les examens. Cependant, dans bien des cas, l’abonnement devient de facto obligatoire : des questions tirées du manuel apparaissent dans les évaluations papier, et l’absence d’un abonnement peut faire perdre des points.

Le problème, ce n’est pas tant que ces outils existent. On peut apprécier leur aspect interactif. C’est plutôt le fait qu’ils soient imposés comme une condition d’accès à l’évaluation, alors qu’ils relèvent d’un service privé non inclus dans les droits de scolarité. Cette pratique pourrait rendre l’université encore moins accessible pour les étudiant.e.s en situation précaire, pour qui chaque dollar compte.

D’autant plus qu’il existe, bien souvent, des versions gratuites de ces plateformes !

À des fins pédagogiques, nous sommes conscients que plusieurs membres du corps professoral misent sur ces versions libres d’accès comme Statscloud, ainsi que des plateformes de gestion de contenu WordPress, ArcGis, pour ne citer que celles-là, afin d’initier les étudiant.e.s à des outils aujourd’hui incontournables.

N’est-ce pas une approche judicieuse ? Les étudiant.e.s découvrent l’interface, les fonctionnalités de base et apprennent à manipuler des logiciels professionnels sans que cela ne pèse sur leur budget. Ils sont néanmoins informés des avantages offerts par les versions payantes, auxquelles ils pourront choisir de souscrire s’ils le souhaitent.

Ce choix pédagogique permet ainsi aux enseignant.e.s de demeurer en phase avec les évolutions technologiques, sans imposer de coûts supplémentaires à une population étudiante déjà soumise à de nombreuses pressions financières.

Une dérive pédagogique et éthique :

Au-delà des coûts supplémentaires, cette pratique soulève un autre enjeu majeur : celui de la responsabilité pédagogique. Dans certains cas, ce ne sont plus les professeur.e.s qui conçoivent leurs propres examens, mais la plateforme elle-même. L’évaluation, qui reste une mission centrale de l’université, se trouve partiellement déléguée à des entreprises privées. Ceci soulève la question : Est-ce le rôle du corps professoral de soumettre l’évaluation de ses étudiant.e.s à une logique commerciale ?

À cela s’ajoute aussi un manque de clarté. Parfois, ce n’est pas le corps professoral, mais les départements ou facultés qui imposent ces plateformes, sans offrir d’autres alternatives.

L’imposition de ces outils soulève aussi une question de transparence : l’Université informe-t-elle suffisamment sa population étudiante de ces frais additionnels avant leur inscription ? Que se passe-t-il si un.e étudiant.e n’a tout simplement pas les moyens de payer un abonnement à ces plateformes ? Normaliser ces pratiques, sans encadrement, reviendrait à créer une université à deux vitesses, où la réussite académique dépend de la capacité à se payer des services externes.

Une université publique peut-elle externaliser ses évaluations ?

En principe, les universités publiques sont censées garantir un accès équitable au savoir et à l’évaluation. Cependant, conditionner l’accès aux examens à l’achat d’un abonnement numérique pose un enjeu de fond : celui de la marchandisation de l’enseignement supérieur, où l’éducation devient un produit, et l’évaluation, un service monnayable.

Certes, ces plateformes peuvent parfois enrichir l’expérience pédagogique. Leur interface est souvent plus dynamique, elles permettent un suivi plus régulier des apprentissages et, dans certains cas, elles peuvent réduire la charge de travail d’un corps professoral déjà débordé. Mais cela ne devrait pas conduire à faire porter à la population étudiante le coût d’un service qui relève de la mission éducative fondamentale de l’université.

En tolérant, voire en encourageant cette dépendance aux plateformes externes, l’U d’O délaisse un peu son rôle de garant de l’égalité des chances et de la qualité pédagogique. Elle laisse à des entreprises privées la responsabilité de déterminer ce qui doit être appris, comment se passent les évaluations, et à quel prix.

L’U d’O ne peut pas ignorer les effets de ces pratiques sur sa communauté étudiante. Sans tomber dans une condamnation systématique, l’Université gagnerait à garantir que l’accès aux examens ne soit jamais conditionné à l’achat d’un service privé, sauf dans des cas clairement encadrés et justifiés.

Elle devrait aussi faire preuve de transparence en communiquant clairement les cours concernés, afin que les étudiant.e.s puissent s’informer des coûts réels avant de s’inscrire. Sans empiéter sur la liberté académique des professeur.e.s, l’Université gagnerait à mieux encadrer l’usage de ces plateformes, en veillant à ce que celles-ci ne créent pas d’obstacles financiers.

Finalement, il est essentiel que l’Université prenne le temps d’écouter sa communauté, en particulier ceux et celles qui vivent déjà dans une grande précarité financière : comprendre que ces abonnements numériques puissent avoir d’importants impacts, c’est aussi comprendre que chaque dollar compte pour nombre d’étudiant.e.s, et que la réussite universitaire ne devrait jamais être question de moyens financiers.