Quand des voix féministes refont l’histoire du Travail

Crédit visuel : Jurgen Hoth – photojournaliste

Article rédigé par Michelet Joseph — Chef du pupitre Actualités

Les Archives et collections spéciales de la Bibliothèque de l’Université d’Ottawa (ARCS) ont lancé leur exposition d’histoire publique intitulée « L’économie féministe : perspectives des femmes sur le commerce et le travail ». Présentée dans la salle de lecture des ARCS jusqu’à l’été 2026, sa version en ligne restera toutefois accessible de façon permanente. À cette occasion, une table ronde a réuni, le 16 septembre 2025, à la bibliothèque Morisset, trois figures notoires des mouvements féministes canadiens.

Marjorie Griffin Cohen, Joan Sangster et Meg Luxton ont retracé l’histoire des luttes et des oppositions féministes à travers le prisme de la construction de coalitions et de la lutte des classes. Faisant suite à l’exposition de l’an dernier sur l’anti-impérialisme féministe, la deuxième édition d’envergure des ARCS s’attache aux luttes des femmes pour le travail et à l’opposition féministe au libre-échange dans le contexte de la guerre commerciale actuelle entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Tibbits-Lamirande, archiviste et faisant office de commissaire de l’exposition, a abordé plusieurs questions pertinentes sur le travail des femmes, le sens qu’il revêt, et aussi sur l’opposition au libre-échange. Invitée à expliquer pourquoi le travail des femmes était devenu central dans le mouvement féministe des années 1970, Griffin Cohen, économiste féministe et ancienne coprésidente de la Coalition nationale contre le libre-échange, a souligné deux éléments majeurs : l’importance de l’entrée massive des femmes sur le marché du travail et la persistance de discriminations flagrantes. Parmi celles-ci :

- Échelles salariales distinctes pour les hommes et pour les femmes.

- Absence de services de garde.

- Conditions de travail particulièrement difficiles.

« Ces réalités rendaient la question du travail incontournable et universelle pour nous toutes », souligne-t-elle, ajoutant que les luttes pour l’égalité et l’équité salariale ont constitué des jalons essentiels au cœur de chaque revendication.

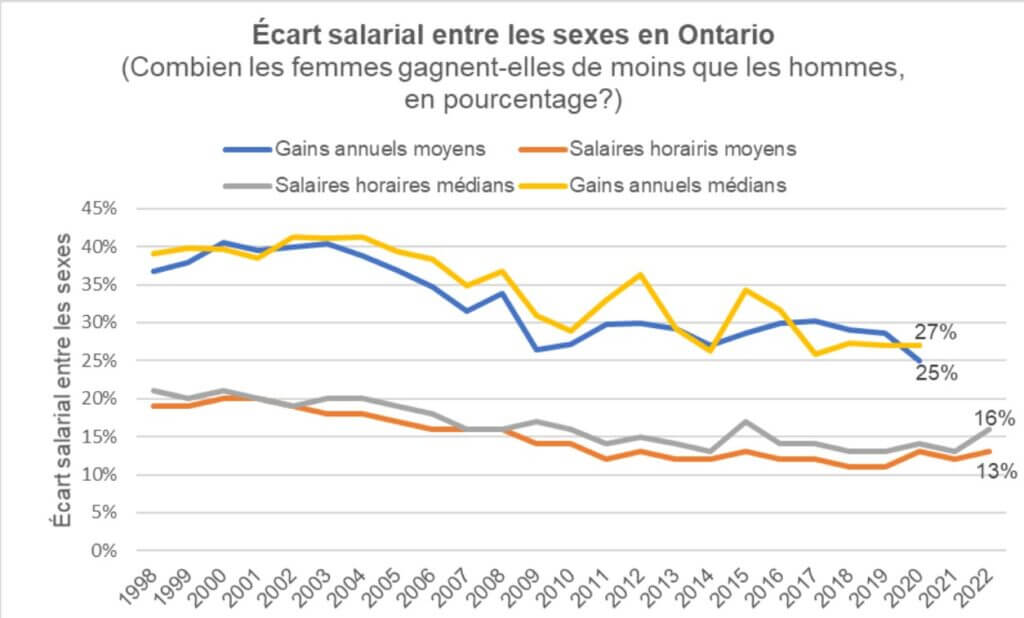

Des données de Statistique Canada révèlent que depuis 1998, l’écart moyen des salaires horaires s’est réduit de 6 %, pour atteindre 13 % en 2022.

Autrement dit, pour chaque dollar gagné par un homme, les femmes touchent en moyenne 87 cents.

Source du graphique : Bureau de l’équité salariale

Pour Sangster, autrice de Transforming Labour: Women and Work in Postwar Canada , l’exposition illustre aussi la richesse et l’interconnexion des luttes syndicales et féministes, qu’il s’agisse des comités de femmes au sein des syndicats,des organisations autonomes comme Saskatchewan Working Women, des grèves emblématiques comme celle de l’usine Fleck, ou encore des campagnes contre la surveillance et le harcèlement. Ces structures parallèles ont permis de faire entrer des enjeux d’égalité, d’antiracisme et d’inclusion LGBTQ dans le mouvement ouvrier et d’y démocratiser les pratiques, affirme -t-elle.

“ Les mobilisations de femmes, à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement syndical, ont été déterminantes pour visibiliser les inégalités et amener des changements”

-Joan Sangster-

Intervenant en mode virtuel via Zoom, Luxton, éditrice de Neoliberalism and Everyday Life , a insisté sur l’importance de la mémoire et des archives pour comprendre l’évolution du travail féminin, rémunéré ou domestique. Avec Sangster, elle participe à un projet de collecte d’histoires orales de femmes issues de communautés sous-représentées. Elle rappelle que le concept de reproduction sociale, autrement dit la production et l’entretien de la vie quotidienne, reste largement ignoré des politiques économiques dominantes. « Recueillir et préserver ces voix est essentiel pour comprendre les transformations du travail et les stratégies collectives mises en place », souligne-t-elle.

Mouvements féministes versus libre-échange ?

Les intervenantes ont également abordé la question du libre-échange et des coalitions qui se sont formées contre l’Accord de libre-échange à la fin des années 1980. Dans un premier temps, Griffin Cohen y voit la plus proche expérience d’une véritable lutte de classes au Canada. Une période où syndicats, groupes de femmes, organisations communautaires et Églises ont travaillé ensemble et se sont auto-éduqués sur des enjeux macroéconomiques jusque-là réservés aux experts.

De son côté, Sangster rappelle qu’à cette époque subsistait un nationalisme de gauche qui offrait un espace à des politiques indépendantes et solidaires, alors qu’aujourd’hui le mouvement syndical se montre souvent plus accommodant avec les politiques commerciales. Luxton quant à elle estime que la force de l’époque tenait aussi à l’existence d’organisations nationales capables de fédérer des groupes très divers tout en respectant leur autonomie. Mais c’est une dynamique qui s’est beaucoup affaiblie, à en croire ses propos.

Perspective expo 2026

Lamirande, commissaire de l’exposition et modératrice de la rencontre estime que l’événement de lancement a été excellent et que les intervenantes ont offert des échanges fascinants. Elle précise : « Malgré le succès, nous savons qu’il faudra élargir la visibilité de l’exposition et créer de nouvelles façons d’engager le public, que ce soit sur place ou via Zoom. À travers ces pistes d’amélioration, l’objectif de susciter l’intérêt pour nos collections et de relier les archives au présent serait pleinement atteint. »

Quant au thème de la prochaine exposition, Lamirande répond qu’il dépendra de ce qui se passera au cours de cette année. Elle rappelle qu’en 2024, l’exposition Women Against Imperialism: Exploring Feminist Opposition to War, Occupation and Apartheid s’était inspirée du mouvement d’occupation étudiante de l’été 2024. Cette année, en revanche, c’est la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis qui a été retenue.