Vivre son islam autrement quand l’on a moins de 25 ans

Crédit visuel : Nartistic

Article rédigé par Jessica Malutama — Journaliste

Selon le calendrier hégirien, le mois du ramadan devrait se terminer cette année le 9 ou le 10 avril. Pour les musulman.e.s, ce temps spirituel est l’occasion d’observer l’un des fondements de l’islam. D’après des expertises françaises, le ramadan serait plus populaire chez les jeunes musulman.e.s de 25 ans et moins que chez leurs aîné.e.s en France. Selon l’âge, le pays ou la culture, ce moment religieux clé donne lieu à différentes expressions et manières de vivre sa spiritualité.

Ramadan : un nouveau souffle

Amy Awad, membre du conseil exécutif de l’Association musulmane du Canada (MAC), remarque que le mois sacré se présente comme une occasion pour les non-musulman.e.s de découvrir l’islam, et pour les musulman.e.s de tous les âges de renouer avec leur foi et la communauté religieuse.

Le caractère communautaire de cette période de l’année, où de nombreux rituels sont tenus, invite les gens à « s’impliquer de différentes manières », selon elle. « Le ramadan se présente comme un point de départ pour beaucoup de choses. […]. Le simple fait de jeûner crée une expérience commune et un sentiment d’appartenance sur lequel les gens peuvent s’appuyer par la suite », partage Awad.

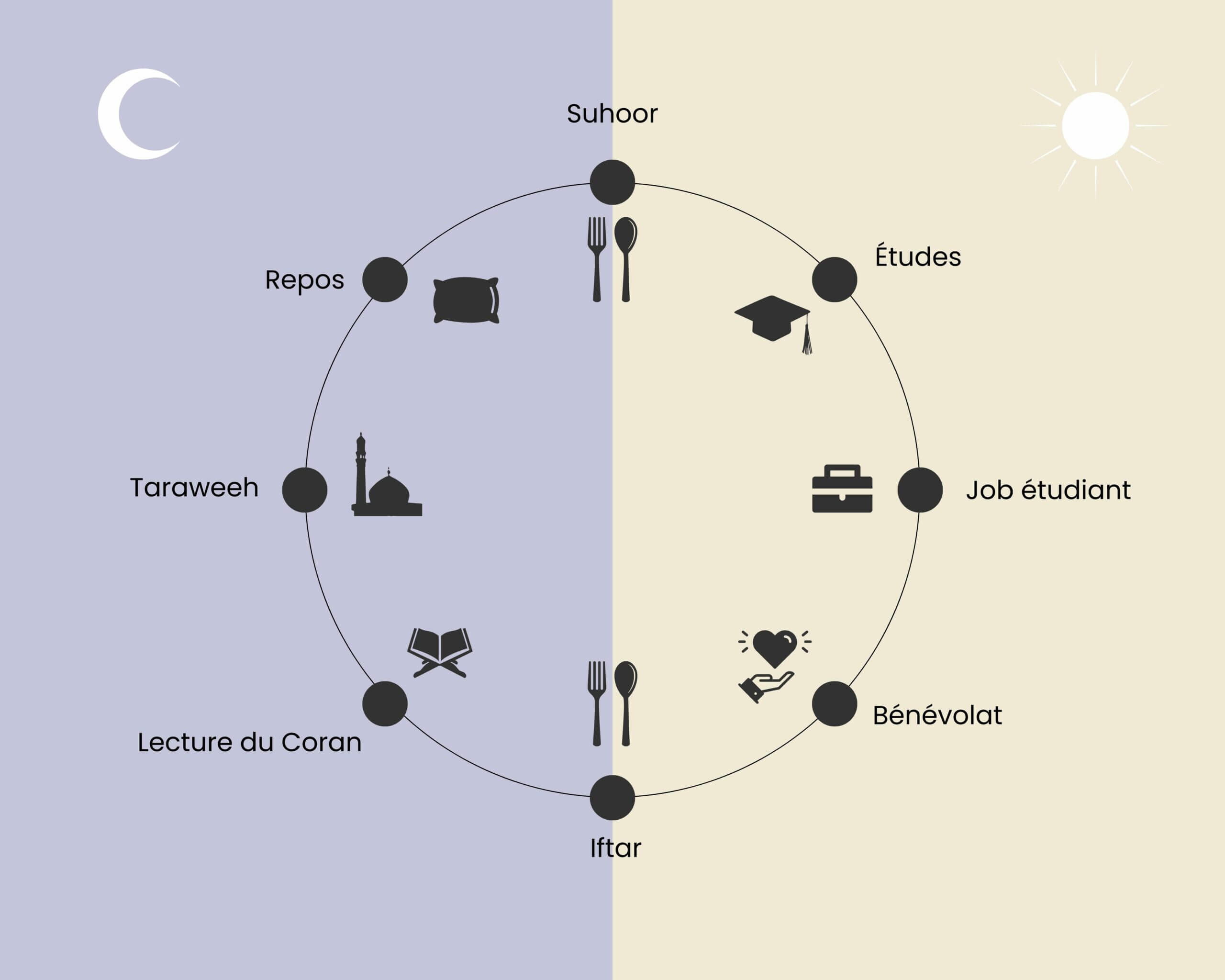

Fatima Zahra Soussi, étudiante en quatrième année à l’École de gestion Telfer à l’Université d’Ottawa (U d’O), constate que le ramadan lui permet de se recentrer sur sa spiritualité. « [Je me sens davantage motivée à] faire mes cinq prières obligatoires tous les jours, à lire le Coran et à m’investir dans ma religion », exprime-t-elle. L’étudiante souligne que certaines vidéos sur les réseaux sociaux aux thématiques religieuses lui permettent de mieux s’ancrer dans sa foi.

Originaire du Maroc, Soussi exprime qu’au-delà du ramadan, que ce soit au Maghreb ou au Canada, les différentes générations tendent à pratiquer leur islam différemment. « Je peux dire que ma génération a plus tendance à se poser des questions et à essayer de comprendre le pourquoi du comment […] contrairement aux générations plus âgées qui décident de rester dans la religion parce qu’elles sont nées dedans », estime-t-elle.

Awad énonce que le groupe des jeunes de moins de 25 ans se distingue de celui de leurs aîné.e.s en ceci qu’ils.elles s’engagent dans une démarche religieuse plus holistique et introspective de l’islam. « Les jeunes veulent revenir aux sources primaires pour comprendre le sens des choses et le but derrière les pratiques religieuses. […] [Ils ne veulent] pas nécessairement [répéter] les pratiques culturelles des générations précédentes », ajoute-t-elle. Awad précise que bien que l’expression du phénomène puisse prendre racine pendant le mois du ramadan, il ne se limite pas qu’à ce moment de l’année.

Différences transatlantiques

Au regard des études qui avancent que le ramadan serait plus populaire chez les jeunes de moins de 25 ans, la membre de MAC attribue le phénomène à des différences géographiques et historiques, et non strictement générationnelles. En analysant la situation à partir du Canada, Awad rapporte que comparativement à leurs homologues canadien.ne.s, les Français.e.s musulman.e.s sont confronté.e.s à une société fortement attachée à sa laïcité.

Awad juge qu’alors que la France se montre plus tolérante des pratiques culturelles de l’islam, elle est moins favorable à ses traditions religieuses. « Peut-être que la plus jeune génération [de ce pays] remarque qu’elle a intériorisé cette vision du monde laïque et qu’elle a l’impression [d’avoir] perdu quelque chose qu’elle tente de retrouver […], d’où un regain d’énergie dans la pratique », observe-t-elle.

Selon Awad, la société canadienne se montre plus ouverte sur les questions relevant de la religion. Elle rappelle que la France accueille une diaspora musulmane moins diversifiée que celle du Canada, étant majoritairement issue des anciennes colonies françaises, et que cette dernière est présente en Hexagone depuis plus longtemps que la population musulmane au Canada. Le contexte géographique et culturel d’un pays peut influer sur la manière dont les personnes s’identifient et comprennent leurs religions, explique la membre de MAC.

Soussi témoigne ne pas retrouver certains aspects qui étaient présents au Maroc pendant le ramadan au Canada. Elle énumère « le fait d’entendre l’adhan [retentir dans tout le quartier] », l’habitude « de se rendre à la mosquée pour prier le Taraweeh tous les soirs » ou encore « l’atmosphère familiale qui résidait [au moment de l’iftar] ». Avec son cercle d’ami.e.s et sa sœur, l’étudiante tente de recréer cet esprit du ramadan là où, pour elle, le fait de se regrouper est crucial pendant ce mois dédié à l’islam.

Soussi signale que l’U d’O devrait universaliser l’offre de cours hybride pour les cours du soir qui coïncident avec la coupure du jeûne afin d’accommoder les étudiant.e.s musulman.e.s qui jeûnent du lever au coucher du soleil. Awad expose que « face au massacre et à la famine de masse qui se passe à Gaza », le ramadan 2024 est l’occasion pour la communauté musulmane de raffermir ses liens communautaires et de se recentrer sur le bien qu’elle peut apporter pour soutenir tous.tes ses membres.

Jusqu’à la fin du mois du ramadan, l’Association des étudiant.e.s musulman.ne.s de l’U d’O organise des iftars sur le campus. Plus d’informations sont disponibles sur leur page Instagram.